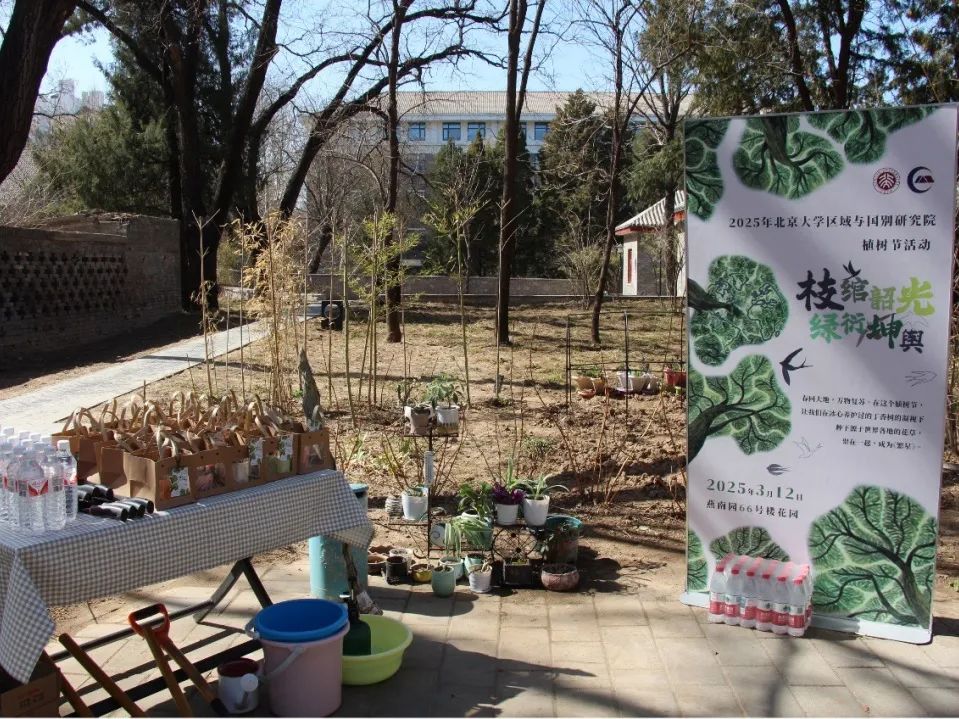

2025年3月12日下午1时,北京大学区域与国别研究院的师生们齐聚在吴文藻、冰心与朱光潜先生的故居——北京大学燕南园66号,共同参与了一场别开生面的区域国别学“田野工作”:2025年植树节义务劳动。

本次活动的主题为“枝绾韶光,绿衍坤舆”,其意为:“树枝缠绕、系结着美好的时光,绿色的植被在大地上蔓延生长”,分别体现时间、空间两个维度,呼应着2024年植树节的主题“星聚风汇,品物昭苏”。

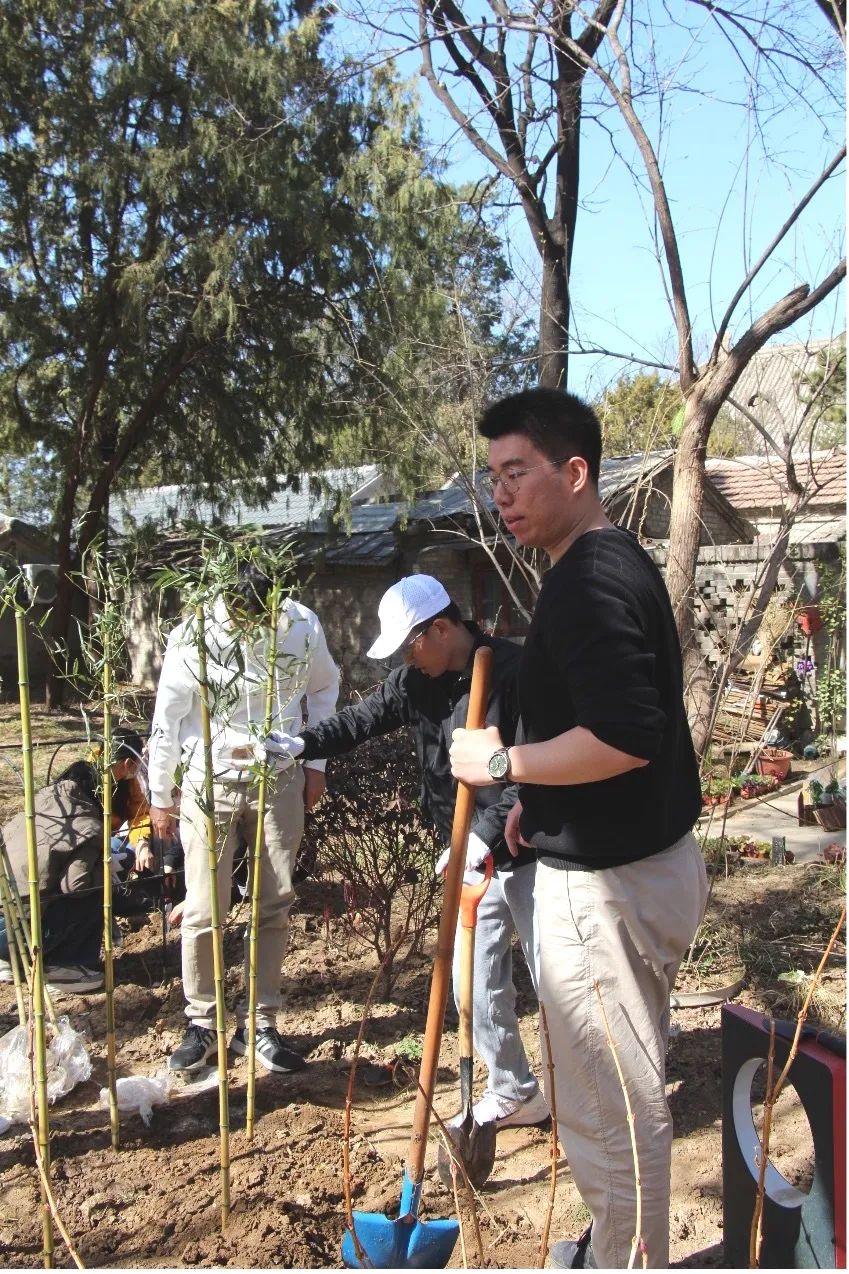

阳春布德泽,万物生光辉。北京大学区域与国别研究院院长唐士其教授来到研究院,带领老师们和同学们进行劳动,殷切寄语:“种下希望,收获喜悦。” 唐院长鼓励同学们多培养一些非功利的爱好,在这些爱好中充实生命的意义,用春天的辛勤耕种换来繁花盛开。

研究院院长唐士其、副院长章永乐、院长助理靳戈三位老师共同种下一棵黄金香柳,并浇下“定根水”,希望学生们像这棵植物一样强基固本、茁壮成长,希望研究院能够筑牢基础、发展壮大。

接下来,师生们分组劳动,在花园里种下了数百株植物:金镶玉竹、月季、矾根、海棠、木槿、鸢尾、马兰、剑兰、草莓、欧石竹、百合、绣球、迎春花、连翘……

同学们在研究院门口一起种下一颗海棠,从挖坑到培土默契配合。之后,又在周围种上一圈矾根,不仅更加美观,还能构筑水土边界。

朱光潜、俞平伯常在叶圣陶寓所共酌,每次俞平伯带一瓶桂花酒、朱光潜带一瓶白兰地,叶圣陶自制一只酱鸭,这就是著名的“海棠雅聚”。在朱光潜故居燕南园66号院门口种一棵海棠,也是对先生参加的“海棠雅聚”的纪念。

在靠近冰心养护的丁香树的南部位置,同学们种下了10棵金镶玉竹。为了增加存活的机会,同学们挖出又深又宽的沟渠,每颗竹子之间留下足够间距,又把周围垫高作为边界。唐士其教授指导:竹子生长需要大量水分,种植并非一时之功,以后更需要多花精力维护,才能让这片小小竹林成长起来。

在种植了月季的花箱中,同学们许下了“世界和平”的美好愿望,希望照耀燕南66的温暖阳光也能驱散世界各地的阴霾,为人类带来和平与希望。在“四处着火”、纷争不断的当代世界,区域国别学研究者要胸怀天下,致力于回答“世界怎么了”和“人类向何处去”的重大问题,为构建人类命运共同体贡献智慧与力量。

花神庙碑

花神庙碑

燕南66号院与原属于圆明园花神庙的两块“莳花记事碑”(又名“花神庙碑”)为邻。两块石碑分别立于乾隆十年与十二年,上有碑文,描绘当年圆明园的盛景:“锄云种月,檀苞粉蕊,烂比霞蒸,姹紫嫣红,纷如锦拆。虽有河阳之树,逊此秾华;宁容洛下之园,方兹清丽”,立碑者祈求“从此寒暑益适其宜,阴阳各遂其性,不必催花之鼓,护花之铃,而吐艳扬芬,四时不绝”,感叹“于以娱睿览,养天和,与物同春,后天不老,化工之锡福岂有量乎?”在临近石碑的位置,师生们也种下了矾根、欧石竹、鸢尾等植物,期待它们“吐艳扬芬,四时不绝”。

为了传承燕南园种植二月兰的悠久传统,师生们也在花园中播撒了二月兰的种子,满心期待着蓝紫色的花海如约绽放。

结语:“吐艳扬芬,四时不绝”

在燕南园里生长的植物,原产地遍布世界各区域,认识这些植物及其传播旅程,本身也属于深入认识对象国与对象区域、思考“文明交流互鉴”的区域国别学知识工作的一部分。而种植新绿,爱护花草,更可体会“亲亲而仁民,仁民而爱物”的中华优秀传统文化精神。

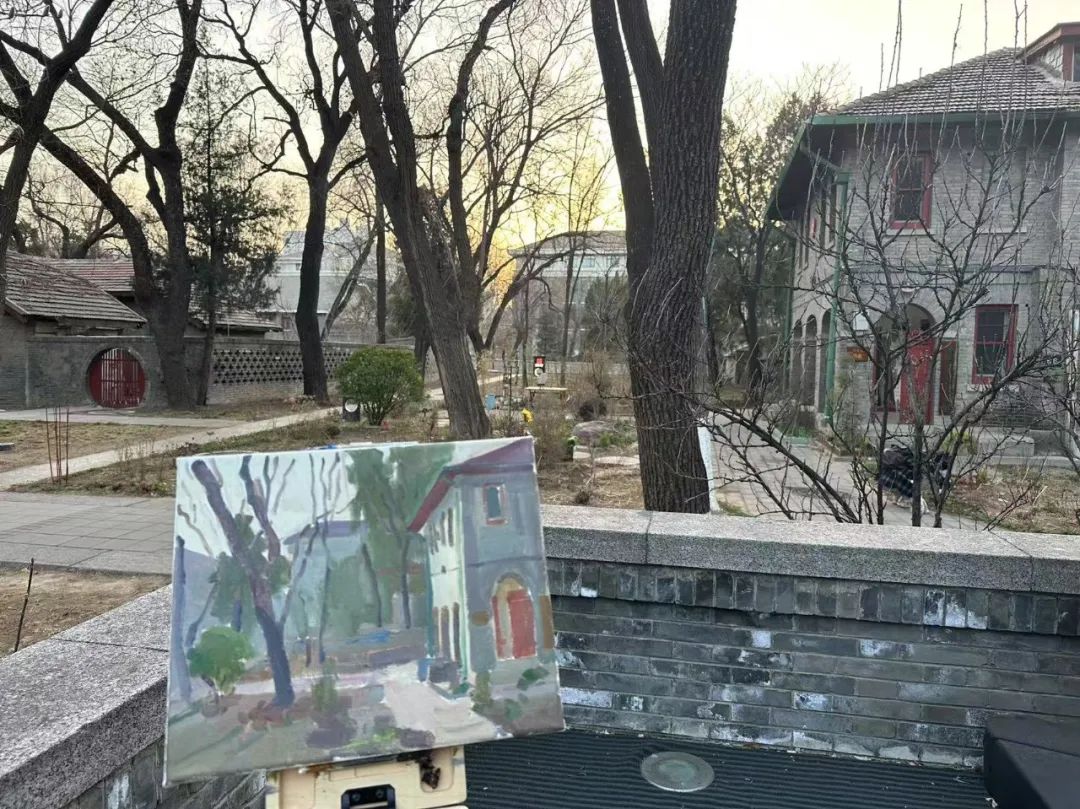

2024年北京大学招生宣传片《一朵小花》中有一个让人印象极其深刻的镜头:朱光潜先生在燕南园66号院向路过的师生赠送小花。而这也正是区域与国别研究院的师生们所努力的:躬耕花园,并通过思想的辛勤劳作,向燕园的师生们赠送“吐艳扬芬,四时不绝”的花朵,尤其是思想的花朵。

在黄昏的余晖中,本次植树节活动圆满结束。师生们在花园种下的每一棵花草,都承载着对未来美好生活的憧憬和希望,它们将会在花园中茁壮成长,与周围的花草一同见证时间的流转,一起守护2025年的美好时光。

撰文:林 梓、孙誉绮

海报:孙誉绮

摄影:于千城